|

|

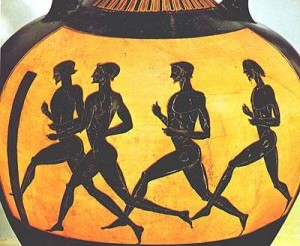

История возникновения спринтаБег является основой легкой атлетики. Он включается в программу всех известных нам соревнований по легкой атлетике. Кроме того, бег является составной частью многих других легкоатлетических упражнений, таких, как прыжки в высоту, длину, с шестом, метание копья. Существует несколько видов бега: бег на короткие дистанции (60, 100, 200, 400м); на средние дистанции (800, 1000, 1500, 2000м); на длинные дистанции (3000, 5000, 10 000м); на сверхдлинные дистанции (часовой бег, 20 000, 25 000 и 30 000м). Также проводятся соревнования на шоссе, дороге, между населенными пунктами на дистанции от 15 до 30 км, а также марафонский бег (42 км 195м). Но мы рассмотрим лишь бег на короткие дистанции. К коротким дистанциям, или спринту, относится бег на 60, 100, 200, 400 м. Соревнования на 60 м обычно проводятся зимой в закрытых помещениях на прямой дорожке. Бег на 200 м устраивается на дорожке с поворотом, а на 400 м проходит по замкнутой дорожке с двумя поворотами.История бега на короткие дистанции берет начало с олимпийских игр древности. Бег на стадий и два стадия был широко распространен у греков. В Древней Греции атлеты применяли как высокий таки и низкий старт и пользовались стартовыми упорами в виде каменных и мраморных плит. Техника бега того времени существенно не отличалась от современной. Некоторые ее особенности объясняются, очевидно, тем, что соревнования проводились на дорожке, покрытой толстым слоем песка.Греки стремились разнообразить тренировку бегунов. Помимо бега в нее включались массаж, натирание тела оливковым маслом, применялись специальные упражнения, такие, как движение рук бегуна, высокое поднимание бедер, откидывание голени назад и т.д. В сохранившихся рукописях того времени можно найти сведения о греческих атлетах, среди которых наиболее выдающимися были Эхион, Фанас, Астил и некоторые другие.Бег на короткие дистанции возродился вместе с восстановлением легкоатлетического спорта в XIX веке.Победитель I Олимпийских игр Томми Бёрк пробежал 100 м всего за 12,0. Сейчас мировой рекорд на этой дистанции равен 9,9. Подобным образом выросли достижения на 200 и 400 м (19,8 и 43,8). Рост достижений в спринте прежде всего определяется совершенствованием старта и методов подготовки бегуна. В первые годы появления легкой атлетики в Америке, например, применялся старт с ходу. Потом получил распространение высокий старт. А затем, предложенный в 1887г. американским тренером Мерфи, низкий старт, который впоследствии стал важным этапом в развитии спринтерского бега.Появившееся в 30-х гг. XX в. стартовые колодки позволили усовершенствовать технику старта. Долгое время пытались определить наилучшее положение колодок. К 1950г. распространение получил старт «пулей», когда колодки ставились близко друг к другу. Но сейчас повсеместно принят так называемый обычный старт, где передняя колодка ставится на расстоянии полутора ступней от линии старта, а задняя - на таком же расстоянии от передней.Существуют также различные способы финиширования. Например, американец Паддок совершал прыжок на ленточку. Другие предпочитали финиш «падением». Но наиболее актуальным является «бросок» плечом вперед.С совершенствованием методики тренировки спринтеров появилось понятие о специальной, или скоростной, выносливости, т.е. умении поддерживать скорость на всей дистанции.Образцом техники спринтерского бега считается бег победителей Римской Олимпиады А. Хари и Л. Берутти, отличавшихся свободой и непринужденностью движений. Большую роль в совершенствовании техники спринтерского бега и методики тренировки сыграли американские тренеры М. Мерфи, Л. Снайдер, воспитавший Д. Оуэнса, О. Джексон, бывший наставником Р. Морроу.В историю борьбы за мировой рекорд и олимпийские медали в беге на короткие дистанции вписаны сотни имен бегунов из различных стран мира.Рекорд американца Д. Липпинкотта 10,6, установленный в 1912г., продержался до 1921г. Его улучшил Ч. Паддок до 10,4. Еще 9 лет потребовалось, чтобы сбросить с рекорда десятую долю секунды, а затем 6 лет, чтобы в 1936г. Джесси Оуэнс довел рекорд до 10,2. Впоследствии несколько спринтеров мира повторяли этот рекорд. Со временем результат улучшался, и в 1968г. на Олимпийских Играх новый рекорд, установленный Д. Хайнсом, Р. Смитом и Ч. Грином, был 9,9. В 2005 году Асафа Пауэлл показал результат 9,77. Лучший женский показатель на 100м равен 10,77, который установлен Ивет Лаловой.Среди рекордсменов мира в беге на 200м зафиксированы имена в основном тех же спринтеров. Самый высокий результат на Олимпиаде в Мехико показал Т. Смит - 19,8. На сегодняшний день рекорд составляет 19,79, поставленный в 2004 году Шоном Кроуфорд. Женский рекорд составляет 22,05, установленный В. Кемпбелл.Одним из труднейших видов легкоатлетического спринта является бег на 400м, т.к. проходит в условиях значительного кислородного голодания. Здесь особенно большую роль играет выносливость спринтера.Основной задачей в подготовке бегуна на 400м является, в первую очередь, выработка общей и специальной выносливости при поддержании высокого уровня скорости. Одним из главных средств тренировки является повторный бег сериями на отрезках до 600м.Известно, что на I Олимпиаде Бёрк пробежал 400м за 54,2. Естественно, что со временем результат все более улучшался. В дальнейшем 400 м мировые рекордсмены преодолевали: Т. Маккинлей за 45,9, Д. Роден за 45,8, Л. Джонс за 45,2. Мировой рекорд- 43,8 установил Л. Эванс в Мехико. К нему приблизился Джереми Уоринер – 43,93. Среди женщин рекорд установила С. Ричардс – 48,92.До 1917г. в России были только отдельные талантливые бегуны на короткие дистанции, и прежде всего В. Архипов, установивший рекорд на 100м – 10,8. В год Всесоюзной спартакиады 1928г. в стране было уже несколько спринтеров, регулярно бегавших 100м быстрее 11,0 – Т. Корниенко, Г. Меерович, А. Потанин, М. Подгаецкий, И. Козлов. В дальнейшем в предвоенные годы на спринтерских дистанциях успешно выступали П. Головкин (100м – 10,6), М. Варламов (200м – 21,8) и Р. Люлько, рекорды которого в беге на 200 и 400 м (21,6 и 48,6) были улучшены спустя много лет.В 1968г. на смену спринтерам старшего поколения пришли новые молодые бегуны на короткие дистанции. Одному из них, В. Сапее, удалось установить всесоюзный рекорд на 100м (10,0) и одержать ряд убедительных побед на международных соревнованиях.На сегодняшний день среди россиян А. Епишин на дистанции в 100м в 2004г. показал результат 10,25. В 2005г. он и А. Смирнов преодолели это расстояние с показателем 10,32. На 200м лучший российский результат у О. Сергеева – 20,51. Лучший результат среди российских спортсменов на 400м в 2004г. установил А. Галкин – 44,83.Среди женщин Ю. Табакова в 2004г. на 100м установила лучший результат – 11,0. Спустя год Ю. Чермошанская на соревнованиях среди российских спортсменок показала результат 11,72. На международных соревнованиях в 2004г. российский рекорд у женщин в беге на 200м поставила И. Хабарова – 22,34. На тех же соревнованиях на дистанции 400м успешно выступила Н. Назарова – 49,65, следом за ней пришла О. Котлярова – 49,77 и Н. Антюх с результатом 49,85.Таким образом, спринт, пришедший к нам из древности, не утратил свою силу, он продолжает существовать и развиваться, приобретая все большую популярность. Спортсмены развиваются, устанавливая новые мировые рекорды. В основном это зарубежные спринтеры, но судя по результатам, возможно в будущем и российские спортсмены добьются таких же высот, и даже превзойдут их.

|

|